□奚梅根

春来,江鲜飘香,思绪绵绵。

长江的河豚与刀鱼、鲥鱼,并称“长江三鲜”,因其味美肉香,令人馋涎欲滴。

记得上世纪60年代,举家下放到东台乡村,有一年小店里竟然在出售河豚鱼干,只要七角钱一斤,几乎与猪肉价格相等,那时候,大家囊中羞涩,可舍不得吃啊!可我的父亲还是下定决心买了一斤多回来,要让一家老小来尝一尝江鲜。一到家,就用清水浸泡,再收拾干净,放入海碗中,加入佐料,再上饭镬蒸,随着灶膛里的柴禾烧得噼啪作响,半个小时,饭香了,鱼干也蒸熟了,一上桌,香气扑鼻,入口好吃得打个巴掌都不忍弃之。一晃多年过去了,美得至今梦中常忆哪!

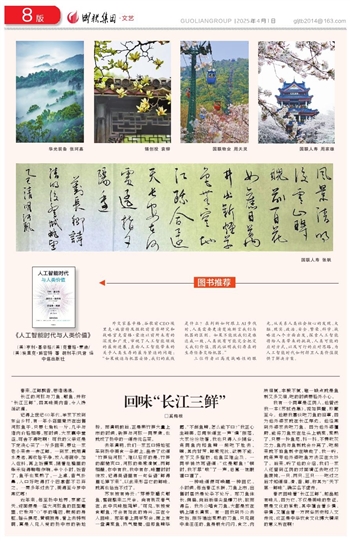

近年来,每至扬中地界,寥廓江天,迎面便是一座大河豚鱼的巨型雕塑,它张开“O”字的嘴巴,鼓起的身躯,摇头摆尾,黄铜披身,看上去特别萌,真是人见人爱的扬中市的新地标。而清明前后,正是燕竹笋大量上市的时候,新笋与河豚一同烹煮,也就成了扬中的一道传统名菜。

去年清明,我们一家五口特地驱车到扬中美食一条街上,品尝了这道“竹笋烧河豚”,难以忘怀的是,竹笋的甜脆爽口,河豚的柔嫩滑腻,两鲜相融,你中有我,我中有你,味蕾时时绽放,记得吴语里有一句俗语“鲜得眉毛掉下来”,以此来形容它的鲜味,就再也恰当不过了。

苏东坡有诗云:“芽姜紫醋炙鲥鱼,雪碗擎来二尺余。尚有桃花春气在,此中风味胜莼鲈。”可见,东坡爱食鲥鱼,才会有如此的诗兴,实在令人回味。那年春上同学聚会,席上有一盘清蒸鱼,热气腾腾,但却鱼鳞毕露。“不刮鱼鳞,怎么能下口?”我正心生疑窦,忽闻东道主一声“请”刚落,大家纷纷动箸,我也只得入乡随俗,连同鱼肉和鱼鳞一起吃下肚去。嘿,其肉甘芳,鲜嫩无比,欲罢不能,皮下又多脂肪,他鱼实难企及。一同学悄然耳语道:“这是鲥鱼!”顿时,我不禁“哦”了一声,总算一饱眼福口福了。

一种味道便可唤醒一种回忆。小时候,每当春江水暖,刀鱼上市,出售时居然是论条不论斤。那刀鱼体长、侧扁,向后渐细尖呈镰刀状,故而得名。我外公嗜食刀鱼,大都是放在锅上隔水清蒸。有一回我到外公去吃饭,刚好端出蒸熟的刀鱼,只见碗中油汪汪的,鱼身银光闪闪,食之,肉质细腻,丰腴不腻,唯一缺点就是鱼刺又多又细,吃的时候要格外小心。

我有一个同事是江阴人,他曾送我一本《苏轼选集》,视如拱璧,珍藏至今。他跟我喜谈吃刀鱼的旧事,因为他外婆家就在长江岸边, 他经常到外婆家去吃刀鱼。因为他外婆擅厨,能将刀鱼放在灶头上锅蒸,蒸熟了,只要一拎鱼尾,抖一抖,不费吹灰之力,鱼肉与鱼刺就会分离了,吃起来就不怕鱼刺卡在喉咙了,我一听,就连声夸他外婆吃鱼方法实在太妙了。后来,听了他的介绍,我们一家人还曾到江阴的对面靖江去吃过刀鱼馄饨,一只、两只、三只……吃过之后才知道细、滑、香、鲜,称其为“天下第一鲜味”,确实名不虚传。

春夜回味着“长江三鲜”,越品越有味儿,因为它,不仅是美味的象征,更是文化的承载,其中蕴含着乡情、亲情,又蕴含着一方民俗历史和人文传统,这正是中华饮食文化博大精深的意义所在啊!